E'

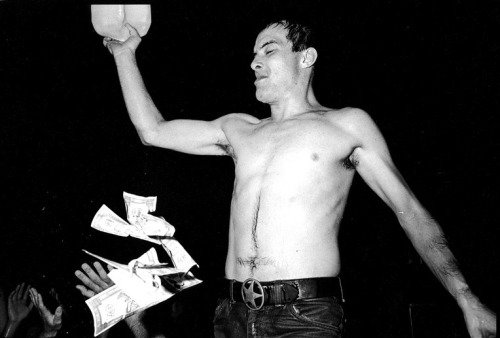

lui l'ossimoro. Tutto e il suo contario, soprattutto il bene e il

male, soprattutto la redenzione e la perdizione, l'angelo e il

demonio in una sola anima palpitante, guerriera, nero catrame.

Qualche patto infernale Nick Cave, da Warracknabeal, deve averlo

controfirmato cou una piuma di pavone intinta nel sangue. Ha 56 anni

e sembra più giovane di quando ne aveva 26 nonostante i draghi, le

droghe, la vita misera sull'orlo dei precipizi, le botte date e

ricevute. Sembra un uomo pacificato, Nick. Un uomo che si concede,

si dà, dà “il proprio cuore in pasto al pubblico” come avrebbe

detto Oscar Wilde sfogliando un garofano verde. Lo si capisce subito.

Entra in grande stile con una band sinceramente mediocre, figuranti

stonati rispetto ai veri Bad Seeds, entra nella sala buona

dell'Auditorium di Roma sculettando. Attraversa il palco con falcate

da ballerino, da star. Più alto e più magro di vent'anni fa, sempre

Roma ma al Tenda a Strisce, dove tenne uno show timido, nervoso,

irrisolto.

Oggi no. Oggi è in forma. Vuole amare, farsi amare. Accetta il primo mazzolin di fiori dalla fan in giuggiole, ne bacia un'altra. Palco buio, luci bianche incandescenti. Parte We No Who Ur.

Oggi no. Oggi è in forma. Vuole amare, farsi amare. Accetta il primo mazzolin di fiori dalla fan in giuggiole, ne bacia un'altra. Palco buio, luci bianche incandescenti. Parte We No Who Ur.

Sembra

un concerto, all'inizio. Poi alla seconda strofa di Jubilee Street,

Nick Cave alza il tiro. Il suono è saturato al limite dell'umana

sopportazione, ma così serve. E' suono al calor bianco, è rumorismo

crudele, è il punk che infuria smidollato ed elementare, è il rock

piegato come un Cristo in croce. Un muro di note e tutta la

meravigliosa, coatta, abusata retorica dei quattro quarti trasformati

in marcia funebre e opera erotica. Gli adepti del culto, i missionari

del King Ink, schizzano dalle poltroncine in velluto rosso, dritti

verso il palco. Si alzano centinaia di mani. Il re si fa toccare,

sporge il bacino pelvico, il petto. Ecco, prego, prendetemi. Sono

carezze, baci, urla: una piccola orgia collettiva. Il re si sostiene

con quelle mani. Si tuffa tra quelle mani. Le mani lo sostengono come

un ponte. Sono le mani di Henry Lee, delle donne avute, di quelle

sognate, quelle ammazzate da Barbablu: Deanna, Alice, Sugar sugar

sugar, Lucy, Christina, la moglie di John Finn, Cassiel, Betty

Coltraine. Into my arms, oh Lord.

Ci

sono giorni di inchiostro. E quando arrivano questi giorni, con

mantelli scuri e refoli di vento gelido e brividi, bisogna avere il

coraggio di guardarli in faccia. Avere il coraggio di aprire la

porta, di far accomodare ricordi e manie, e di riascoltarsi un pezzo,

un bel pezzo di vita. La propria. La nostra. La tua. Quando arrivano

i giorni di inchiostro, la musica è del King Ink. re della

nostra

miserevole e fiammeggiante antologia di Spoon River, re e

predicatore, il reverendo Cave armato di doppietta, il satanasso Nick

con camicia nera sul palco che bacia tutti e da tutti si fa baciare:

ragazzine, donne fatte, pischelli in estasi. Love Letter.

L'estasi

arriva con Higgs Boson Blues ed è un pezzo imperativo. La sintesi

del delirio e della rinascita. Cave benedice, maledice. Il trono

della misericordia attende.

“E

in un certo senso spero

di farla finita con questo esame della verità

Occhio per occhio

Dente per dente

E non ho più niente da perdere

E non ho più paura di morire”.

di farla finita con questo esame della verità

Occhio per occhio

Dente per dente

E non ho più niente da perdere

E non ho più paura di morire”.

The

Mercy Seat arriva inarrivabile. Quanto Deanna.

Lui è venuto, lui se n'è andato. Non voleva il nostro amore, non

voleva i nostri soldi. Voleva la nostra anima. Se l'è presa.

Daniela Amenta

28 novembre 2013

28 novembre 2013